老けないためのライフスタイル

食事

1.腹八分

アカゲザルの実験で、30%のカロリーリストリクション(カロリー制限)を行ったグループは、見た目も若々しく、長寿であったことはよく知られています。これは、カロリー制限により長寿遺伝子サーチュインが活性化するためだと考えられています。

また、アミノ酸(特に動物性タンパク質由来)の摂取制限も寿命を延ばすことが知られています。これはmTORという栄養感知タンパク質の活性が抑えられ、細胞内で不要となった物質を分解して再利用するオートファジー(自食作用)が働くからです。

寿命を延ばすためには、糖質や動物性タンパク質の摂取を減らすことが大切ですが、極端な制限を行うと、逆に栄養不足になってしまう恐れがあります。年齢や全身状態や疾患によって摂取制限の目標値が変わります。食事は楽しむものでもあります。僕は、健康長寿のためには、糖質や動物性タンパク質の摂取を減らして腹八分を目指すという位の「ほどほどの摂取制限」がよいと考えています。

2.何を食べるか

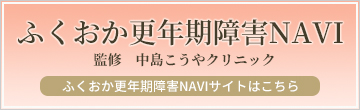

地中海沿岸諸国は世界の長寿国の上位に入っており、地中海食は長寿食として知られています。地中海食には、動脈硬化、メタボリック症候群、フレイル、認知症などの予防効果があり、全死因死亡を減らすことが報告されています。健康長寿のためにはどのようなものを摂ればよいのかについては、地中海食が参考になります。

地中海食の特徴は図のようなピラミッドで示され、下に行くほど摂取量と頻度が多くなります。①毎日の食事の基本になるものは、果物、野菜、穀物、オリーブオイル、豆類、ナッツ類、種子、ハーブ、スパイス、②週に2回以上頻回に食べるのは魚介類、③家禽、卵、チーズ、ヨーグルトは週何回か、④肉とお菓子は時々しか食べません。⑤これに適量のワインが加わります。

栄養面から見ると、地中海食には、①低Glycemic index(GI)食である、②食物繊維が豊富である、③抗酸化成分が豊富である、④良い油(不飽和脂肪酸)が多い、⑤赤身肉や砂糖や塩分が少ないという特徴があります。

老化の原因との関連では、地中海食には次のような抗老化作用があります。

- ① ポリフェノールやカロチノイドなどの抗酸化成分が豊富なため、タンパク質の機能低下、遺伝子のダメージ、テロメアの短縮、炎症老化を防ぎ、さらに老化細胞の生成を防ぐことができる。

- ② 低GI食、低動物性タンパク食であるため、栄養感知機能が保たれ、インスリン感受性が高まる。mTORをオフにしてオートファジーが活性化し、長寿遺伝子サーチュインがオンになる。

- ③ 赤ワイン・オリーブオイル・野菜や果実に含まれるポリフェノールや生理活性物質は、ミトコンドリア機能を活性化する作用がある。また、魚貝類に含まれるオメガ3系脂肪酸はミトコンドリア機能を保護する働きがある。

- ④ 赤身肉や動物性脂肪が少なく、食物繊維が豊富なため、腸内細菌叢が健全化する。

- ⑤ 地中海食には、血管内皮細胞や骨芽細胞を増やす働きがある。

3.食べ方

■調理法

AGEはタンパク質が過熱されて糖と結びつくことによって生成されます。食事由来のAGEは体内のAGEの1/3を占め、食事に含まれるAGEの約7%が体内に吸収されますが、同じ食材でも調理法によってAGEの生成される量が異なります。高温で調理された料理ほどAGEが高く、「生→蒸す→煮る→炒める→焼く→揚げる」の順で高くなっていきます。

食事からのAGEを減らすには、高温で調理した料理や、食後高血糖を引き起こしやすい食品を減らす必要があります。

■食べる順番

メタボリック症候群や糖尿病を防ぐには、急激な血糖上昇によるインスリンの過剰分泌を防ぐ必要があります。GIは食品摂取後にどれくらい血糖が上昇するかの指標ですが、同じ食事でも、食べる順番によっても血糖上昇のカーブが変わります。GI値が高い食品を最後に摂り、食物繊維やねばねば食品を最初に摂った方が血糖の急上昇が抑えられます。

「野菜 → 肉や魚 → ご飯」の順に食べるのが良いと考えられます。

■食べる時間

私たちの体には概日リズムがあります。視交叉上核にメインの体内時計があり、光刺激でスイッチが入りますが、朝の食事によってサブの体内時計がリセットされますので、朝食を摂ることは体内時計をリセットする上でも重要です。

きちんと朝食をとる人、規則的に食事をとる人は、糖尿病や高脂血症が少なく、遅い夕食をとる人は逆にリスクが高いことが報告されています。

きちんと朝食をとり、遅い時間の食事を避け、規則的な食事を摂ることが重要です。

■よく噛む

口腔内細菌は、血液や消化管を介して全身に運ばれます。近年、口腔内細菌叢が、動脈硬化、メタボ、認知症など、全身の健康に影響を与えることが明らかになりました。よく噛むと唾液の分泌が増え、唾液中の殺菌因子や消化酵素が口腔内細菌叢に良い影響を与え、全身疾患の予防につながります。

さらに、よく噛むと食事の時間が長くなり、満腹中枢を刺激して肥満を防ぐ効果があり、リズム運動によりセロトニン分泌が亢進し、咀嚼に使われる色々な筋肉が鍛えられるという効果もあります。

4.まとめ

アンチエイジングのための食事療法

| 1.食べる時間 | :朝食を抜かない、夜遅い食事はしない |

|---|---|

| 2.食べる量 | :腹八分、主食は減らし、おかずはしっかり摂る |

| 3.食べる内容: |

|

| 4.食べる順番 | :野菜を先に、主食は最後に |

| 5.食べ方 | :よく噛んでゆっくり食べる、楽しく食べる |

| 6.調理法 | :高温での料理(焼く・揚げる)をできるだけ避ける |

運動

1.運動の効果

座ってばかりいると寿命が短くなり、日常の活動量を増やして運動を行うと寿命が延びることが、多くの論文で証明されています。老化の原因と関連付けてみると、運動には次のような効果があると報告されています。

- ① 運動をするとミトコンドリアの機能が高まります。

- ② 運動をするとテロメアが延びます。

- ③ 運動をすると幹細胞が活性化します。

- ④ 運動をするとNADが増え、サーチュインが活性化します。

- ⑤ 運動をすると老化細胞が減ります。

- ⑥ 運動をすると炎症が減ります。

2.どれくらい運動すればよいか

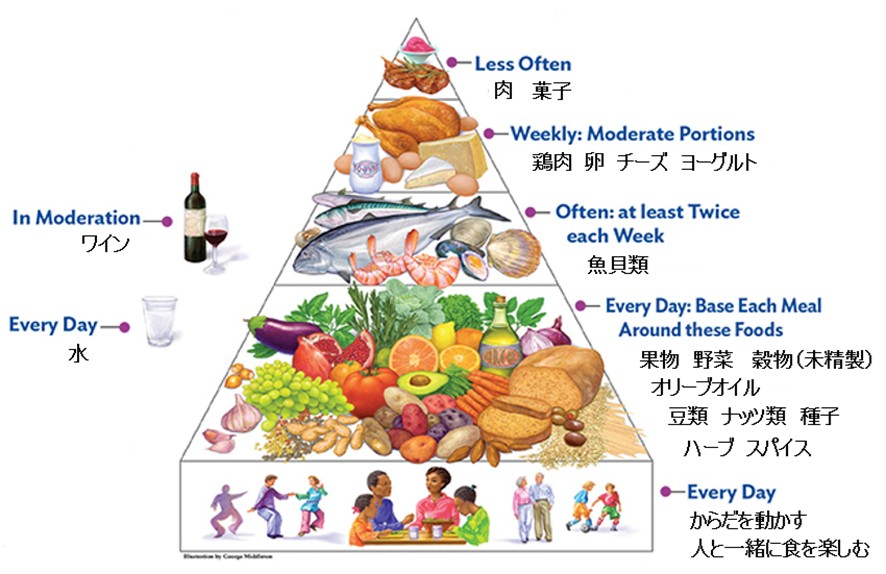

どれくらい運動をすると寿命を延ばすことができるのでしょうか。

寿命を延ばすためには、激しい運動を長い時間する必要があるのでしょうか。

台湾において約40万人を約8年間追跡した研究によると、1週間に92分(1日15分)軽い運動をするだけで、ほとんど運動しない場合に比べて、死亡者の割合が14%低下し、1日の運動量を15分増やすごとさらに死亡者の割合が4%ずつ低下していました。

また、別の15年間の追跡調査によると、ランニングをする人はしない人に比べて、死亡者の割合が30%低下し、週に1-2回、時速6マイル(9.7キロメートル)未満、週に51分未満、週に6マイル(9.7キロメートル)未満のランニングでも効果がありました。

ただし、運動をすればするほど寿命が延びるわけではなく、週40メッツ・時(1日2時間程度の散歩)以上の運動をしても、寿命を延ばす効果は変わらないようです。

1日15分程度の軽い運動、または10分程度の軽めのランニングを行うことで、寿命を延ばすことができるのです。

3.筋トレも大切

運動には有酸素運動と無酸素運動(筋肉トレーニング:筋トレ)があり、ジョギングやサイクリングや水泳は有酸素運動に、器具を用いての運動や腕立て伏せ・腹筋・スクワットなどは筋トレに分類されます。

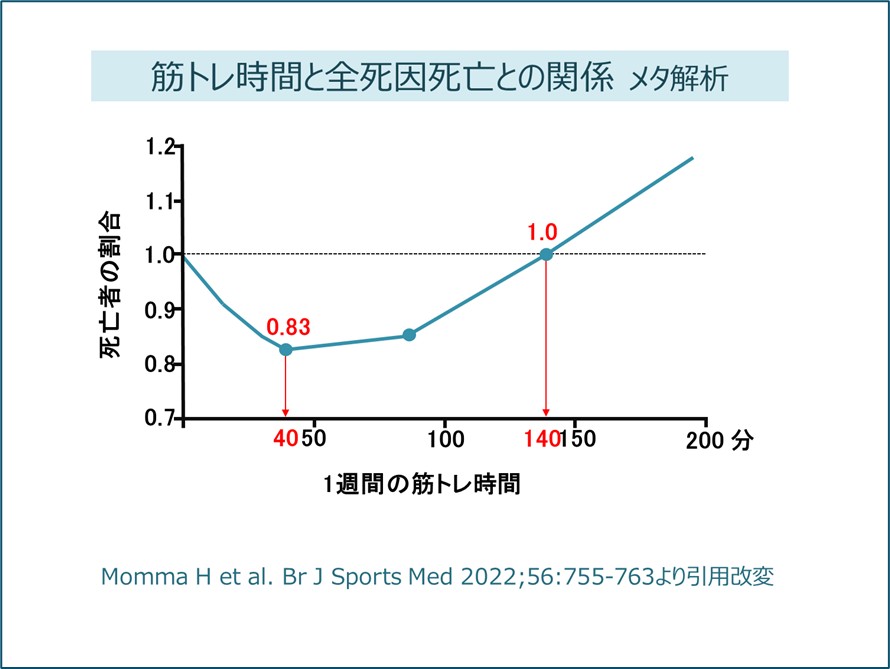

2020年までの論文を集めてメタ解析という手法で検討した論文によると、筋トレをすると死亡者の割合が15%低下し、1週間に40分程度行った人の死亡率が最も低く、1週間に140分以上行うと、むしろ死亡率が上昇していました。

有酸素運動だけでなく、1日5-10分程度の筋トレにも寿命を延ばす効果があるのです。筋トレもやりすぎると酸化ストレスが増え寿命を縮めますので、注意が必要です。

筋トレと有酸素運動の両方を行うと25%低下していました。

4.中年以降ほど運動を

これまでの人生における活動量(10代から60歳になるまで)を検討した論文によると、40歳以上になっても10代と比較して活動性が低下していない人は、そうでない人に比べて寿命が長くなりました。長生きするためには、特に40歳以降の活動量が重要だと言えます。

平均70歳の高齢者を約15年間追跡調査すると、筋トレを行った人は、行わなかった人に比べて死亡者の割合が6%低下しました。5-15分の筋トレでも効果があり、それ以上増やしても効果はほとんど変わりませんでした。高齢者ほど、意識して筋力トレーニングを行う必要があります。

アルツハイマー病患者に対する有酸素運動の効果を検討した論文のメタ解析によると、アルツハイマー病患者(69歳~84歳)が9~26週間有酸素運動を行うと、MMSEテストが1.5点増加しました。1回に30分以内、週に150分以内、週3回までが効果がありました。

心のアンチエイジング

1.自然に触れる

自然に触れると、気分がよくなり、自律神経が整い、ストレスが減り、免疫力が高まり、扁桃体の活動が抑えられることが、多くの論文で報告されています。また、自然音に接すると、ポジティブ感情が増え、ストレス・不快感が減り、気分・認知機能が改善し、心拍数が低下し、痛みが軽くなることも報告されています。これまでの論文をまとめて解析したメタ解析により、自然に触れると、幸福感、活力、ポジティブ感情、人生満足度が高まることが証明されました。

大自然を求めて遠くまで出かけなくても、近くの散歩コースなどの身近な自然に触れることでも効果があります。屋内に、観葉植物、自然の風景(ビデオ)、鳥の声や水の音などの自然音(スピーカー)などの自然を取り入れることも効果があります。

2.日光とリズム運動:セロトニンを増やす

神経伝達物質であるセロトニンには、目覚めを良くし、自律神経を整え、心のバランスを保ち、情動(怒りや共感)をコントロールし、痛みを抑える働きがあります。セロトニンは幸せホルモンと呼ばれています。

セロトニンは、日光を浴びること、リズム運動をすること、スキンシップで活性化します。リズム運動には、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などが挙げられますが、読経、歌うこと、楽器を吹くこと、噛むこともリズム運動にあたります。意識した規則的な腹式呼吸法(丹田呼吸)もリズム運動として効果があります。

3.親切とふれあい:オキシトシンを増やす

オキシトシンは、分娩や授乳の際に放出されるホルモンとして知られていますが、ストレスを和らげる神経伝達物質としても重要な働きをします。オキシトシン神経は脳内の様々な部位に投射しており、扁桃体に働いて恐怖反応を和らげ、セロトニンやドーパミンに働いて満足感や気分を整え、視床下部-下垂体-副腎の経路を抑制してストレス反応を和らげ、自律神経に働いて副交感神経優位にします。

また、オキシトシンには抗酸化、免疫増強、炎症抑制、NO産生、筋肉再生、テロメア短縮抑制などのアンチエイジング作用があることも分かっています。

オキシトシンは愛のホルモンともいわれており、人や動物とのふれあいによって分泌が高まります。ヒトを愛すること、人に親切にすること、性行動、子育て、動物を可愛がることなどです。特にタッチング、肌の触れ合いが重要です。情けは人のためならずと言いますが、他人に親切にすると、自分自身のオキシトシンが増え、ストレスが減り、幸せな気持ちになれるのです。

4.生きがいと楽しみ:ドーパミンを増やす

ドーパミンは快楽を感じさせる神経伝達物質で、ドーパミンが増えると、元気が出て前向きに頑張ろうという意欲が生まれます。また、ドーパミンは認知機能の調節や運動機能の調節にもかかわっています。

イギリスで、50歳以上の男女を7年3か月間追跡調査した研究によると、人生の楽しみ度スコアが最も高かったグループは、最も低かったグループに比べて、死亡者数が28%低下していました。また、60歳以上の男女を8年間追跡した研究では、人生の楽しみ度スコアが最も高かったグループは、最も低かったグループに比べて、日常生活動作が低下した人の割合が45%低下していました。人生を楽しむと健康寿命が延びるのです。

10本の論文をもとにした約13.6万人の追跡調査によると、より高い人生の目的を持っている人は、そうでない人に比べて、死亡率が17%、心血管イベントが17%低下していました。目標をもって生きると長生きできるのです。

人生を楽しみ、達成感をもって生きていて行くと、ドーパミンが増え、ストレスが減り、認知機能や運動機能の衰えを防ぐことができます。ただし、ドーパミンが過剰になると依存が生じ、報酬(達成感)が得られないと逆にストレスになってしまいますので、楽しみを追求するのもほどほどにするのがよいと思います。

ホルミシス効果

1.ホルミシス効果とは

「飴と鞭」という」言葉がありますが、からだにとって飴(楽なこと)ばかりだとストレスに打ち勝つ力は生まれません。鞭(苦しいこと)も強すぎてはかえって体を傷つけてしまいます。健康のためには、ほどほどの飴とほどほどの鞭が必要です。体を傷つけてしまわないくらいの鞭にあたるものがホルミシスです。ホルミシス効果とは、からだに害を与えるものでも、その程度によっては逆に健康効果が生じるという現象です。小さなストレスはからだを強くするのです。

2.ホルミシス効果による抗老化作用

ホルミシス効果により、次のような抗老化作用が生まれます。

- ① 抗酸化力の増強

- ② サーチュインの活性化

- ③ インスリン感受性の亢進

- ④ ミトコンドリア機能の亢進

- ⑤ DNA修復の活性化

- ⑥ 幹細胞の活性化

- ⑦ 炎症の沈静化

3.ホルミシス効果を利用した健康法

ホルミシス効果を利用した健康法には次のようなものが挙げられます。

- ① 食事:カロリー制限、断食(ファスティング)

- ② 運動:有酸素運動、筋力トレーニング

- ③ 温度:サウナ、冷水浴

- ④ 酸素:低酸素療法、高圧酸素療法、オゾン療法

- ⑤ 放射線:ラドン温泉

アンチエイジングのためには、体にどの程度のストレスを与えればよいのか、それに関しては万人に当てはまる答えはありません。個人差があり、年齢や体格や健康状態によって異なるからです。その最大公約数を研究するのが抗加齢医学の役割ですが、研究者によっても意見が分かれます。僕は、極端な健康法はお勧めしません。ちょっときついくらいのほどほどの健康法が、長続きして健康長寿に効果があると考えています。

-

診療内容

項目 説明 保険診療 内科、胃腸科、循環器科

呼吸器科、禁煙外来

男性更年期外来、女性更年期外来自由診療 サプリメント栄養療法

ナチュラルホルモン補充療法

キレーション療法

高濃度ビタミンC点滴療法健診、ドック 健康診断、人間ドック

アンチエイジングドック -

診療時間

外来診療時間 月 火 水 木 金 土 9:00~12:30 ○ ○ ○

13:00まで○ ○ ○

13:00まで14:00~18:00 ○ ○ ○ ○ ※受付時間は診療時間の20分前までとなります。

※健診受付は午前10:00~11:30です。予約状況を事前にお問い合わせください。

※発熱外来の時間は、新型コロナウィルスの流行状況により変更になる可能性があります。

休診日:日曜日、祝祭日、年末年始、お盆休み

-

アクセス

新幹線博多南駅徒歩1分

〒811-1213

福岡県那珂川市中原2-127博多南駅前医療ビル2F